特集 ウィーン 音だより

(5) ヨハン・シュトラウスとウィーン

|

|

ヨハン・シュトラウス晩年の館「シュタット・パレ」が建っていたイーゲル通りは、現在ヨハン・シュトラウス・ガッセ Johann Strauß-Gasse と名前を変えています。

1878年に最初の妻を亡くしてから、自らが世を去る1899年まで、シュトラウスはこの場所で生活を送りました。館は現存せず、跡地は集合住宅になっています。

ウィンナ・ワルツの誕生

多民族が入り乱れるハプスブルク帝国の首都ウィーンに、18世紀の中頃、ドナウ川の上流から舟に乗ってやってくる楽士たちがいました。

「リンツのヴァイオリン弾き」と呼ばれたこの集団は、やがてドナウ河畔の飲食店に居着くようになり、レントラーなどのダンス音楽を弾いて日銭を稼いでいました。アルプス地方の土着的な踊りだったレントラーは、ウィーンに入って独特の進化を遂げます。より洗練され、テンポは速まり、 男女のペアがくるくると回転しながらステップを踏むそのダンスはいつしか「ヴァルツァー Walzer」(ワルツのドイツ語)と呼ばれるようになりました。 この名称は「ヴァルツェン walzen」(転げ回る)という動詞から来ています。

こうして18世紀半ばのウィーンに出現した「ワルツ」は、しかし私たちが知っている華やかな「ウィンナ・ワルツ」とはずいぶん違った音楽でした。

前半8小節+後半8小節の16小節からなり、繰り返しをしても1曲を演奏するのに1分もかかりません。実際の舞踏では、こうした小さなワルツを何曲も連続させ、 ときに即興で演奏したようです(シューベルトの残したワルツ集は、こうした初期のワルツの特徴をとどめています)。 そもそも後世の私たちから見れば、初期のワルツと、レントラーやドイツ舞曲などの違いは明確にはわかりません。

「ワルツ」の特色は、なんといってもその踊りでした。男女がひっしと抱き合って息を切らせながら回転し、走り回るワルツは、風紀を乱すものとして何度も禁止されました。 ところがあまりの人気ぶりにやがて当局も認可せざるを得なくなり、庶民の踊りだったワルツは、次第に宮廷にも入り込んでいきました。 ときに怪我人が出るほど過激だったワルツは、この過程でゆるやかになり、優雅な舞踏へと変化していきます(貴族たちの装飾過多な服装を想像すれば、その理由はわかるでしょう)。 ヨーロッパ各国の指導者が集まった1814年の「ウィーン会議」の名台詞、「会議は踊る、されど進まず」は、当時のウィーンのワルツ熱が支配者層にまで達していたことを物語っています。

ウィンナ・ワルツの立役者、ヨーゼフ・ランナーとヨハン・シュトラウス1世が登場したのは、そんな時代のことでした。

ランナー

ランナーはドイツ・ロマン派の大作曲家ヴェーバーの作品「舞踏への勧誘」を手本として、新しいワルツの形式を考案しました。 いくつものワルツをメドレー風に繋ぎ合わせ、それぞれの調性やテンポを有機的に統一して、大規模な1曲のワルツを織り上げる手法。 ランナーが考案したこの新しいワルツこそが、「ウィンナ・ワルツ」の始まりとされています。 「真夜中のワルツ」「ペスト・ワルツ」「愛の語らい」「シェーンブルンの人々」など、作品に詩的な、ときに奇妙なタイトルをつける伝統も、彼が創始したものです。

ヨハン1世

貧しいユダヤ人が多く住み着くドナウ川のほとり、レオポルトシュタットの居酒屋に生まれたシュトラウスは、幼い頃から店で「リンツのヴァイオリン弾き」たちの演奏を聴いて育ちました。 しかし1816年に店は倒産し、母は過労で急死、父はドナウ川に投身し自殺。孤児となった12歳のシュトラウスは製本屋に奉公に出されますが、 近所の楽士から手ほどきを受けてヴァイオリンの演奏技術を身につけます。19歳のとき、ランナー楽団の第2ヴァイオリン奏者に抜擢されました。

2人の共同作業はほどなく終わりを迎えます。自ら作曲を行うようになったシュトラウスは独立し、新しい楽団を立ち上げたのです。 ランナーとシュトラウス、2人の巨頭はそれぞれの楽団を率いて競い合いながら、次々に新作のワルツを世に問い、ウィーンの人々は彼らの「ワルツ合戦」の虜になりました。

ランナーのワルツは甘美で憂愁を誘う曲想で年配者に好まれ、一方ダイナミックで活気に満ちたシュトラウスの作品は若者層に人気がありました。 それはまた両者の人柄の違いを反映したものだったといわれています。

「2世」のデビュー

ランナーの元から独立した1825年、シュトラウスは結婚し息子をもうけます。正確に言えばことの順番は逆で、こどもができたので結婚することにした、という、

実に現代的な流れでした。3ヶ月後、妻アンナとの間に生まれた長男は、父親と同じヨハンと名付けられました。楽団を率いる父の後ろ姿を見て育った息子ヨハンは、幼少時から類い希な楽才を発揮し、ワルツ「最初の感謝」をなんと6歳で作曲、父に隠れてヴァイオリンの練習に励みます。 しかし父は息子が音楽家になることを決して許しませんでした。息子のヴァイオリンを叩き壊し、工業学校に通って技師になれと命じます。 自らの職業の不安定さを身をもって知っていたゆえの親心か、あるいは息子が同業者になることを恐れたのでしょうか。しかし息子の音楽への情熱はやみませんでした。

母アンナは夫に内緒でヨハンに新しいヴァイオリンを買い与え、教会音楽家ヨーゼフ・ドレヒスラーをはじめとする錚々たる教師たちのもとへレッスンに通わせました。

1843年にランナーが急死すると、ウィーンのワルツの世界は父ヨハン・シュトラウスの独壇場となり、街中の人気を独占するようになります。 そこへ挑戦の名乗りを上げたのは、18歳の息子ヨハンでした。外に愛人を作り家庭を顧みなくなっていた父ヨハンは、息子のデビューの報せに愕然としました。 母と息子による、父への復讐劇が始まったのです。

ヨハン・シュトラウス2世のデビューコンサートは、1844年10月15日、シェーンブルン宮殿近くのカジノで開催されました。 自ら集めた24名の精鋭部隊を前に、若き日の父にそっくりの黒髪の青年が登場すると、客席は一斉にどよめきました。

「ダンスの夕べ」と題された当夜は、まず人気オペラの序曲で幕を開け、自作のワルツが次々と披露されました。耳に心地よいだけでなく、 芸術的で完璧に作り込まれたその響きは、ドレヒスラーから学んだ正統的な作曲技術の賜でした。 鳴り止まぬ拍手に応えてヴァイオリンをとった息子ヨハンがおもむろに演奏し始めたのは、父ヨハンの代表作「ローレライ・ラインの調べ」。 この粋な演出は聴衆の心を捉え、デビュー公演は大成功のうちに終わります。新聞は「おやすみ、ランナー。こんばんは、父シュトラウス。 おはよう、息子シュトラウス!」と報じました。

しかし、依然として覇権を握っていたのは、200名の楽団員を抱える父ヨハンでした。その名声はウィーンだけでなく、パリやロンドンにまで轟いていました。 息子は父の影から逃れるように、東欧へ何度も演奏旅行を行い、新たな聴衆の獲得に努めました。旅行先で耳にした諸国の哀愁溢れるメロディーは、 若きヨハンの音楽の幅をより広げることになります。

ウィーン三月革命

メッテルニヒ

たくさんのマーチを携え、早速革命派の支持に回った父シュトラウスは歓呼の声で迎えられました。一方の息子は相変わらず東欧への旅の最中でした。 息子がウィーンに戻ってきた頃には、革命のフェイズは微妙に変化し始めていました。

自由を求めて革命ののろしを上げた民衆の中にも、さまざまな立場の者がいました。検閲が廃止され、集会や言論の自由が認められると、市民階級は満足して闘争の場から離れます。 しかしそれでは納得しなかったのが、貧しい労働者や学生たちでした。階級差のない平等な社会の実現を求めた彼らは、やがて市民とも対立し、先鋭化、過激化の一途をたどります。

革命の進行とともに、父は革命派への共感を失っていきます。彼はあくまでも「市民」の味方でした。 ウィーンの革命が飛び火し、ハプスブルク領のイタリアで独立運動が起きると、オーストリア政府は軍隊を差し向けてこれを鎮圧しました。 陣頭に立ったのはナポレオン戦争でも活躍した老将軍ヨーゼフ・ラデツキー。彼らの勝利と凱旋を祝った名曲「ラデツキー行進曲」は1848年8月に初演されましたが、 いまだ革命に身を投じている労働者階級から見れば、この行為は裏切りに他なりませんでした。演奏会に紛れ込んだ革命派から罵声を浴びせられた父ヨハンは、 自らの確固たる名声が崩れつつあることを知って衝撃を受けます。

息子の方は、父親よりも革命派にシンパシーを感じていました。彼のファンに、もともと貧しい学生たちが多かったことも関係していたのでしょう。 しかし彼でさえも、最後まで革命派と行動をともにすることはできませんでした。

秋には革命軍が市の中心部を占拠、陸軍大臣を虐殺し吊し首にするという蛮行に及ぶに至って、市民たちはあわててウィーンから逃げ出します。 この年だけで2万人もの人々が戦火の首都を後にしました。最大の聴衆だった市民層を失ったシュトラウス父子は自宅で息を潜め、革命の先行きを見守るしかありませんでした。

結局帝国軍の介入により革命派は鎮圧され、半年以上にわたったウィーンの革命は11月1日に終結しましたが、ウィーンの被った傷跡は深いものでした。 15000人を収容するウィーン最大の舞踏会場オデオンも焼け落ちていました。

そんな荒廃した街で活動を再開した息子は12月3日、演奏禁止とされていた革命歌「ラ・マルセイエーズ」をレストランで披露し、警察に事情聴取されます。 「客に要求され仕方なく演奏したのだ」と主張し陳謝してその場を切り抜けましたが、これがきっかけで当局から危険分子としてマークされてしまいます。

父の死、ファミリーの誕生

一方ウィーンの聴衆に幻滅した父は、翌49年に外国へ演奏旅行に出かけます。しかし革命騒ぎで疲れ切った45歳の彼には、旅行の疲労は命取りでした。

ウィーンに帰還し、あろうことか真っ先に愛人のもとへ向かった父ヨハンは、猩紅熱で倒れ、そのまま帰らぬ人となったのです。息子ヨハンの行動は実に素早いものでした。それまでの確執などなかったかのように新聞に追悼文を載せ、追悼演奏会の先頭に立ち、 そして父の楽団をそのままそっくり引き継ぎます。父子に分裂したヨハン・シュトラウスの名は、再び1人の人物のもとに収斂されたのでした。

しかしワルツ界のスーパースターの仕事は大激務でした。演奏は深夜に及び、その合間に次々と新作を書き、果ては楽団員の統率や演奏会場への売り込み、出版社とのやりとりなど、 雑務は尽きません。父ヨハンは圧倒的な才覚ですべてをひとりで取り仕切りましたが、ランナーも彼も、40代の若さで命を落としました。

次男ヨーゼフ

三男エドゥアルト

こうして、一族の「顔」たるスーパースターの長男ヨハン、黒幕的存在の次男ヨーゼフ、棒振りの末子エドゥアルト、 そして辣腕マネージャー兼プロモーターを務める母アンナの「シュトラウス・ファミリー」が、工場のごとくワルツを量産し、ウィーンの音楽界に君臨することとなります。 三兄弟は父譲りのエキゾティックな風貌と、ダイナミックな指揮姿で聴衆を興奮させました。 弟たちにウィーンを任せて、兄は長期の国外演奏旅行に出かけることもしばしばで、シュトラウスの名声はヨーロッパ中に響きわたりました。

「ワルツ王」の全盛期

ヘンリエッテ

しかし音楽家シュトラウスにとっては、ヘンリエッテは理想的なパートナーでした。彼女は自らの舞台経験を活かし、向こう見ずで野蛮な一面のあったヨハンを、 エレガントでダンディな紳士に変身させました。旅行先で夫が女性ファンに追い回されても、目くじらを立てたりしない心の広さも持ち合わせていました。

内助の功あってか、翌1863年、ヨハンは念願かなって宮廷舞踏会監督に任命されます。かつて父が務めていたそのポストを、 革命派の烙印を押された息子はなかなか手にすることができませんでした。ヨハンはついに、名実ともに父に追いついたのです。

妻はまた、活動の中心を指揮から作曲にシフトするよう夫に助言し、シュトラウスもそれを受け入れました。指揮台を離れ、郊外に建てた自宅にこもって五線に向かうようになった彼は、 落ち着いて自らの内奥を掘り下げ始めます。彼は「作曲技術」という、掘り下げるための道具を既にデビュー前に身につけていました。 ヘンリエッテは、夫の才能の奥深くに紛れもない黄金の鉱脈が眠っていることを知っていたのでしょうか。

彼の作品は、舞踏会で「踊るためのワルツ」から、コンサートで「聴くためのワルツ」へと進化を遂げます。 実に、「ワルツ王」としての代表作のほとんどは、この時期に生み出されたのです。

一方外の世界に目を向けると、ハプスブルク帝国は衰退の一途をたどっていました。領土のあちこちで独立運動が勃発、1866年にはプロイセンとの戦争で大敗し、 帝国の威信は失墜します。ウィーンの市民たちにとってシュトラウスのワルツは、辛い現実から目を背け、かつての栄光の追憶に浸らせてくれる麻薬のような存在でした。

この時期に書かれたのが、名曲「美しく青きドナウ」です。原曲はウィーン男声合唱団の委嘱による、シュトラウスにとって初めてのコーラス・ワルツでした。 1867年の初演の際には、「苦しみや悩みなど、何の役に立ちもしない。だからみんな、楽しく愉快にいこう!」という、いささか空元気とも思える威勢の良い歌詞が乗っていました。 警察官のヴァイルという人物が書いたこの歌詞には「ドナウ」の名は一切登場しません。シュトラウスのワルツは、たいてい最初は無題で発表され、 後に初演時のエピソードなどを元に名付けられるのが常だったので、この曲もその一例だったのかもしれません。 「美しく青きドナウ」という名タイトルのもとになったのは、ハンガリーの詩人ベックの作品でした。

そもそもドナウが「美しく青き」姿を保っていたのは、せいぜいハンガリーまでで、ウィーンを流れるドナウ川は茶色く濁り、たびたび洪水を起こして人々を襲う暴れ川でした。 「美しく青きドナウ」など、現実のウィーンには存在しなかったのです。

この曲を熱狂的に迎えたのは、そんな実際のドナウを知らないパリの聴衆でした。1868年のパリ万国博覧会で、シュトラウスはオーケストラ用に編曲した「美しく青きドナウ」を演奏し、 大成功を勝ち得ます。弦楽器のトレモロが奏でる白い朝靄の中から、光り輝くドナウの流れがホルンの柔らかな音色に乗って現れる印象的な序奏。 そのほとりにはやがて人々が集まり、心楽しくワルツを踊る、そんな情景を想起させる魅惑の音楽。 優雅な3拍子のリズムとともに、「ヨハン・シュトラウス」の名は、まさに万国に知れ渡りました。 オーストリアにはこんなに美しい大河があり、それを音楽で見事に描写する天才と、その文化を支える人々がいる。 それが武力で破れたオーストリアに残された、唯一の誇りであり、救いでした。 しかし、上流では美しく青かったドナウがウィーンに至って濁流になってしまうのと同様、ハプスブルク帝国の凋落も、もはや止めることのできない歴史の流れだったのです。

後にこのワルツには、改めて「美しく青きドナウ」を讃える内容の歌詞が添えられ、楽譜は100万部を超えるミリオンセラーとなります。 レコード登場以前、世界の人々に最も広く知られた流行音楽だったことは間違いありません。

CD「ウィーン 音だより」に収録されているのは、この名曲をポーランド生まれのピアニスト、アドルフ・シュルツ=エヴラー(1852-1905)がピアノ独奏用に編曲したヴァージョンです。

シュルツ=エヴラーはワルシャワ音楽院を経てベルリンでカール・タウジヒに師事、後にウクライナのハリコフの音楽院で教鞭を執りました。

50曲以上の作品を書いたといわれますが、ほとんど忘れ去られ、今ではこの「ドナウ」の編曲者としてのみ歴史に名をとどめています。

原曲のモティーフを自由に繋ぎ合わせ、曲題「アラベスク」の名の通り装飾的な音型をふんだんにちりばめた超絶技巧トランスクリプションは、 失われた宮廷文化を懐かしむ往年のヴィルトゥオーゾピアニストたちに愛奏されました。中でも有名なのはヨーゼフ・レヴィーン(1874-1944)による演奏で、 軽やかで流れるようなタッチは録音にも残されています。

原曲のモティーフを自由に繋ぎ合わせ、曲題「アラベスク」の名の通り装飾的な音型をふんだんにちりばめた超絶技巧トランスクリプションは、 失われた宮廷文化を懐かしむ往年のヴィルトゥオーゾピアニストたちに愛奏されました。中でも有名なのはヨーゼフ・レヴィーン(1874-1944)による演奏で、 軽やかで流れるようなタッチは録音にも残されています。

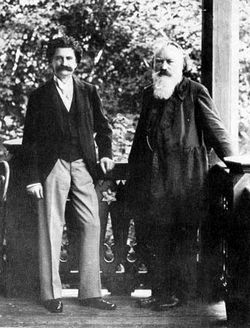

別荘で親交を深めるシュトラウスとブラームス。

シュトラウスの方が8歳年上ですが、どう見てもブラームスの方が年上に見えます。

ブラームスだけでなく、その敵対者とみられていたヴァーグナーやベルリオーズ、果ては後世のシェーンベルクに至るまで、多くの大作曲家がシュトラウスの音楽に惚れ込みました。 今では完全に分離してしまった芸術音楽と娯楽音楽は、この頃にはまだ密接に関わり合っていたのです。

オペレッタ作家への転身

演奏活動から身を遠ざけ、作曲に没頭したヨハン・シュトラウス。そのしわ寄せは、弟たちの身に降りかかりました。

彼らの必死の努力にもかかわらず、名声を恣にするのは常に兄ヨハンのみでした。

弟の指揮するコンサートが終盤にさしかかると、ヨハンが忽然と姿を現し、優雅な指揮姿で喝采をさらっていくこともしばしばでした。

母アンナの言いつけを守り、兄弟はいつも仲良さそうに振る舞っていましたが、内心には憤懣が渦巻いていました。その偉大な母は1870年に亡くなり、後を追うように次男ヨーゼフも43歳の若さで急死します。兄の二番手としてしか認められない鬱屈と、 兄の代わりに引き受けざるを得なかった指揮活動による疲労、そして母の死のショックが引き金になったであろうことは想像に難くありません。

アンナとヨーゼフの死は、ヨハンにとっても大きな転機となります。自身が完成させたダンス音楽のスタイルが、とうにマンネリ化していることは明らかでした。 優秀な片腕を失った彼は、やがてオペレッタの世界に足を踏み入れるようになります。

オッフェンバック

1871年から次々に発表されたシュトラウスのオペレッタは、いずれも大当たりでした。中でも最高傑作と謳われるのが、1874年の「こうもり」です。

警官を殴った罪で収監される間際の銀行家アイゼンシュタインのもとを、かつて彼のいたずらで「こうもり博士」のあだ名を被った親友のファルケ博士が訪れ、 今晩は内緒で舞踏会に出かけようともちかけます。身分を偽って参加した舞踏会は実は、ファルケによるアイゼンシュタインへの仕返しの舞台でした。

全編のクライマックスでもあるこの華麗な舞踏会シーンは、栄光に包まれたかつてのハプスブルク帝国を思い起こさせました。 前年のウィーン万博開催中に起きた株価の大暴落で、社会不安に襲われたウィーンの街。第1幕の二重唱で歌われる「どうにもならないことを、 忘れられる人は幸せだ」という歌詞は人々の心を掴みました。

オペレッタ史上に輝く傑作「こうもり」を書くのに、ヨハン・シュトラウスが要した期間はなんとわずか6週間でした。 魅力に満ちた旋律を、苦もなく次々と書き連ねていく天性の才能が彼には備わっていました。 人々は劇中で次々と抜かれるシャンパンのように、溢れ出るシュトラウスの名旋律に陶酔したのでした。

しかし舞踏会と同じく、幸福な時間にもやがて終わりが来ます。絶頂の彼を襲ったのは、1878年のヘンリエッテの死でした。 人の死に極度の恐怖心を抱いていたという彼は、最愛の妻の葬儀に姿を見せず、彼女の臨終の場所となった郊外の自宅にも、一歩も足を踏み入れませんでした。

アンゲリカ

理想のパートナーを突如失った孤独に、彼は耐えきれませんでした。ヘンリエッテの死のわずか2ヶ月後に、27歳年下の歌手アンゲリカ・ディットリヒと再婚します。 あまりの拙速な行動に周囲は驚きますが、2度目の結婚生活は長くは続きませんでした。ひたすら五線に向かう作曲家と、親子ほど歳の違う若い妻が、 うまくいくはずはありません。彼女がシュトラウスを捨てて愛人のもとへ走ったのは、結婚から4年後のことでした。

終焉

アデーレ

しかし、オペレッタ作家としてのシュトラウスの評判は「こうもり」を頂点として下降線をたどります。 台本の内容が空虚だという批判は、以前からシュトラウスのオペレッタにつきまとってましたが、その欠点を補ってきた魅力的な音楽も、加齢とともに精彩を欠いていきました。 シュトラウスの新作の上演期間は、年を追うごとに短くなっていきます。

それでもまだヨハン・シュトラウスはウィーンの人気者でした。指揮台に立つ姿はいまだ若々しく、人々を魅了しましたが、帰宅して髪の染め粉と化粧を落とすと、 魔法が解けたかのように、ワルツ王は疲弊した白髪の老人の姿に戻るのでした。

1899年5月22日、宮廷歌劇場で「こうもり」序曲を指揮した後、不調を訴えて自宅に戻ったシュトラウスは高熱を出し病床に伏します。 歌劇場監督のマーラーに委嘱されたバレエ音楽のことを最期まで気にかけていたものの、ついに完成させることはかなわず、6月3日、 ヨハン・シュトラウスはアデーレに看取られて73歳の生涯を閉じました。

ワルツ王の訃報は全世界に衝撃を与えました。3日後には国葬級の盛大な葬儀が行われ、昼間にもかかわらずすべての街灯がともされたウィーン市街で、 人々はワルツ王の棺に別れを告げました。シュトラウスの亡骸はウィーン中央墓地の、親友ブラームスの墓の隣に葬られました。

シュトラウスの死はとりもなおさず、ワルツの黄金時代の終わりと、ハプスブルクの栄光の歴史の終焉を告げるものでした。

末子エドゥアルトは、父が創立し自ら30年前に兄から引き継いだ楽団を1901年に解散します。 兄ほどの才能に恵まれず、見下されながらも兄の後塵を拝するしかなかったエドゥアルト。 鬱屈と憤懣にまみれた過去を清算しようとしたのでしょうか、1907年10月、彼はシュトラウス楽団が演奏に使用してきたすべての楽譜を焼却炉で処分するという異様な行動に出ました。 100万枚にも及んだ貴重な自筆譜は、永遠にこの世から消滅したのです。

ウィンナ・ワルツ=オペレッタは、その後フランツ・レハールらによって再興されますが、長続きはしませんでした。 第1次世界大戦の終戦とともに多民族国家・ハプスブルク帝国は崩壊し、そこで培われた豊穣な文化も消え去りました。 単一民族国家が並び立ったヨーロッパは、戦争と殺戮の20世紀に足を踏み入れることになります。

[参考文献]

・ヨハン・シュトラウス(小宮正安著、中公新書)

・ウィンナ・ワルツ ハプスブルク帝国の遺産(加藤雅彦著、日本放送出版協会)

・ウィーンっ子によるウィーン音楽案内(フランツ・エンドラー著、大田美佐子訳、音楽之友社)

・ヨハン・シュトラウス(小宮正安著、中公新書)

・ウィンナ・ワルツ ハプスブルク帝国の遺産(加藤雅彦著、日本放送出版協会)

・ウィーンっ子によるウィーン音楽案内(フランツ・エンドラー著、大田美佐子訳、音楽之友社)

©2012 佐藤卓史 無断転載禁止